kintone(キントーン)は、ノーコード・ローコードで業務アプリを構築できる、柔軟かつ手軽な業務改善プラットフォームです。

その自由度の高さから、「やりたいこと」が先行してしまい、要件が次第に膨らんでいくこともあります。

さらに、標準機能の活用を十分に検討せずに、気づけば複雑なカスタマイズ開発に突入してしまった…

そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実は、kintoneは標準機能やプラグインを工夫して活用することで、多くの業務要件をカバーすることが可能です。

こうした特性を正しく理解し、特徴を活かすことで、導入効果を最大化することができるでしょう。

本記事では、kintoneの標準機能やプラグインを活用しながら、開発の必要性を見極め、

より効果的なシステム構築するための考え方と実践的なヒントをご紹介します。

目次

kintone活用のよくある落とし穴:思い込みと使いこなしのポイント

ケース①:kintone標準機能やプラグインの可能性を見落としている

kintoneでは標準機能のほかに、プラグインと呼ばれる機能拡張プログラムが各社から多数提供されており、標準機能とプラグインを組み合わせることで、さまざまな業務ニーズに対応することが可能です。

一方で、標準機能とプラグインの組み合わせだけでは理想のイメージに届かず、

「この機能はカスタマイズ開発しないと実現できないのでは」と思い込んでしまうケースは少なくありません。

もちろん、業務にフィットしたシステムを実現するために、カスタマイズ開発が必要になるケースもあるでしょう。

しかしながら、kintoneの標準機能を十分に理解しないまま運用を開始してしまうケースも多く見受けられます。

カスタマイズ開発に着手する前に一度立ち止まり、

「その機能の実現には本当にカスタマイズ開発が必要なのか?」

「標準機能やプラグインだけで実現できないか?」

といった視点を持つことが、結果的にスムーズな導入と活用につながることでしょう。

こうした見極めを適切に行うためには、サイボウズ社がWeb公開している「kintoneのヘルプページ」や、「活用事例紹介ページ」などが役に立つでしょう。

これらに目を通すだけで、kintoneを使っていく上で役立つ多くの機能に気づくことができると思います。

また、代表的なプラグインはkintoneのHPに数多く掲載されていますので、どのようなプラグインが提供されているか見てみるのもよいでしょう。

このようにkintoneの標準機能やプラグインについての理解を深めることで、業務アプリを効率的に構築できるのではないでしょうか。

ケース②:過去のシステムと同じ操作感を再現しようとしている

このような検討の結果、やはりカスタマイズ開発が必要と判断されることもあるでしょう。

確かにkintoneでは、カスタマイズ開発をすることで独自の画面遷移やキーボード操作を実現することが可能です。

しかし、大幅なカスタマイズ開発はkintoneのアップデートによる影響を受けやすく、将来的に想定通りの動きをしなくなる可能性があります。

例えば、「過去の承認フローをそのままkintoneに移植したい」といったケースです。

他システムで運用していた承認フローをkintone上でも同じように再現しようとすると、独自の承認ロジックをカスタマイズ開発する必要があります。

こうしたカスタマイズ開発は、将来的な業務変更やkintoneのアップデート対応にも手間がかかり、

「柔軟に運用を変えられる」というkintone本来のメリットを損なってしまう可能性もあります。

こういった場合には、まず業務フローそのものを見直してみることをおすすめします。

複雑になっている承認プロセスは、実は業務上そこまで必要ないかもしれません。

フローをシンプルに整理できれば、kintoneの標準機能である「プロセス管理」だけで十分に対応できるケースも多くあります。

kintoneに限らず、新たにシステムを構築する際に「これまで通りの機能で」というのはよくあることです。

ですが、こうしたケースではシステム改修の効果を感じにくくなり、レガシーシステムの再生産に陥ることも少なくありません。

せっかくの機会ですから、これまでの複雑な仕組みを無理に再現しようとするのではなく、

「業務上、本当に必要なフローやステップは何か?」を見極めることが、システム設計の第一歩ではないでしょうか。

ケース③:理想の業務フローを求めすぎてしまう

kintoneを活用していると、「もっと便利にしたい」「すべてを自動化したい」といった理想が膨らみがちです。

こうした前向きな姿勢はとても大切ですが、その理想をそのままシステム要件に落とし込もうとすると、

本来シンプルに解決できるはずの業務が、必要以上に複雑な要件になってしまうことがあるそうです。

例えば、「すべての処理を自動化したい」と考え、最初からカスタマイズ開発やAPI連携を前提に検討を進めてしまうケースがよく見られます。

しかし、実際にはkintoneの標準機能やプラグインを活用することで十分に対応できる場面も多く、過度なカスタマイズ開発は開発コストや保守負荷を増大させる要因になりかねません。

kintoneの強みである柔軟性を最大限に活かすためには、「どこまでを標準機能で実現できるか」を見極めることが重要です。

はじめに、システム要件に優先順位をつけ、優先度の高いものから順に標準機能で実現できるかを検討します。

標準機能で実現が難しい場合は、プラグインでの実現を検討しましょう。

これらを検討した結果、標準機能やプラグインでも難しい場合に限り、カスタマイズ開発を検討するとよいでしょう。

標準機能の再確認:見落とされがちな便利機能

kintoneには、ノーコードで業務改善を実現するための強力な標準機能が数多く備わっています。

しかし、実際はそうした標準機能が知られておらず「知っていれば使えたのに」「カスタマイズ開発しなくても実現できたのに」といったケースも少なくありません。

ここでは、利用者に見落とされがちな5つの標準機能と、その活用方法をご紹介します。

- 関連レコード一覧・ルックアップ・アプリアクション

- 通知・リマインダー

- 一覧・グラフ

- プロセス管理

- カテゴリー機能

関連レコード一覧・ルックアップ・アプリアクション

kintoneには、複数のkintoneアプリ間でデータを連携するための機能として、「関連レコード一覧」「ルックアップ」「アプリアクション」 の3つが用意されています。

それぞれ特長があり、用途に応じて使い分けることで、より効率的なアプリ設計が可能になります。

関連レコード一覧

関連レコード一覧は、現在のレコードに紐づく他アプリのデータを一覧表示する機能です。

例えば「商品管理アプリ」に、その商品が含まれている契約情報の一覧を表示できるようになります。

主にデータ閲覧時に利用する機能ですが、データ登録時にも応用することが可能です。

ただし、一覧画面への表示やCSV出力、集計・自動計算の対象にはできないなど、いくつかの制約もあるため、用途に応じた設計をするとよいでしょう。

ルックアップ

ルックアップは、他のアプリから特定のデータを検索・コピーする機能です。

例えば、商品の契約状況を管理する「契約管理アプリ」に商品の種類を管理する「商品管理アプリ」を関連付けると、商品の型番や価格をボタン1つで取り込むことができます。

入力ミスの防止や作業効率の向上に効果的ですが、コピーされたデータは編集できない点には注意が必要です。

編集が必要な場合はプラグインを活用するか、標準機能を工夫することで代替することも可能です。

アプリアクション

アプリアクションは、現在表示しているレコードの情報を、新しいレコードに転記する機能です。

たとえば、「商品管理アプリ」から「契約管理アプリ」へ、ボタン一つで商品情報をコピーする、といった使い方が可能です。

ルックアップと異なり、転記後のデータは編集可能なため、柔軟な運用が求められる場面に適しています。

また、同一アプリ内でのレコード再利用にも活用でき、コピーするフィールドを選択できる点も特徴です。

通知・リマインダー

続いて、「通知」「リマインダー」についてご紹介します。

通知

kintoneには、レコードの更新やステータスの変更などが行われるタイミングで、通知を送る機能が備わっています。

これにより、担当者はリアルタイムで業務の動きを把握でき、対応の遅れや見落としを防ぐことができます。

たとえば以下のような場面で活用できます

- 新しい問合せが登録されたら、担当営業に通知

- 申請のステータスが「承認待ち」になったら、承認者に通知

通知は、kintone内の「通知一覧」だけでなく、メールやモバイルアプリのプッシュ通知でも受け取ることができます。

そのため、外出先やテレワーク中でも、すぐに気づいて対応できるのが大きなメリットです。

リマインダー

リマインダー機能を使えば、指定した日時や期限の前に自動で通知を送ることができます。

これにより、タスクの抜け漏れや対応遅れを防ぐことができ、業務の信頼性向上にもつながります。

たとえば以下のような場面で活用できます

- 契約更新日が近づいたら、担当営業にリマインド

- 3営業日以上対応されていない問合せに対して、担当者に通知

注意点として、kintoneのリマインダーは「1回限りの通知」に限られるため、定期的なリマインドを行いたい場合は、アプリ設定に工夫が必要です。

一覧・グラフ

kintoneの「一覧」と「グラフ」は、アプリに蓄積されたデータを“見える化”するための標準機能です。

一見シンプルな機能に見えますが、使いこなすことで業務の効率や判断スピードが大きく変わります。

一覧

一覧は、アプリ内のレコードを条件に応じて自由に表示切り替えできます。

たとえば、以下のような使い方ができます

- 対応が必要な案件だけを表示 → ステータスが「未対応」のレコードだけを絞り込み

- 担当案件一覧を作成 → ログインユーザーに応じて、自分の担当案件だけを表示

- 期限が近い順に並び替え → 締切日が近い順にソートして、優先順位を明確化

さらに、アプリのレコード一覧画面では、“自分が担当する顧客”、“対応日付が今月に該当する案件”など、条件を指定して絞り込むことが可能です。

絞り込んだ条件は「ブックマーク機能」を使うことで保存できるため、日々の操作が格段にスムーズになります。

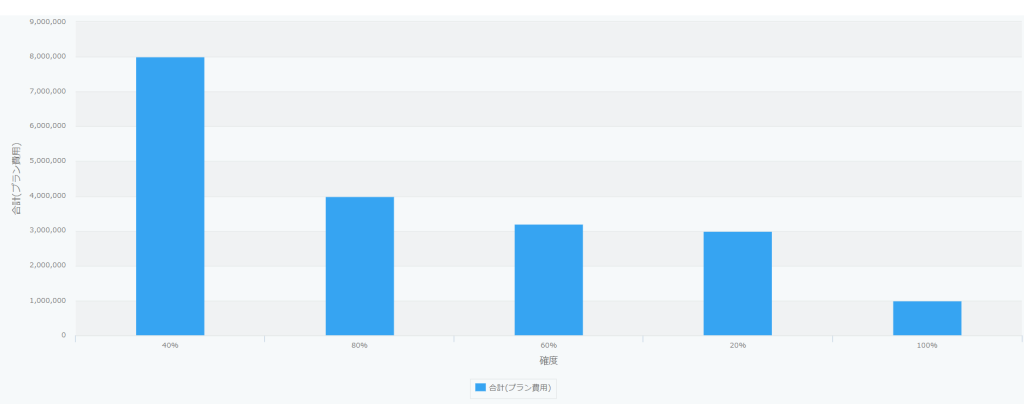

グラフ

アプリのデータをもとにグラフを自動生成することができます。

対応しているグラフの種類も豊富で、たとえば以下のような用途でグラフの自動生成が可能です。

- 棒グラフ:月別の売上件数や対応件数などの推移

- 円グラフ:問い合わせなどの内容別割合

- 表形式の集計:担当者別の件数や合計金額などの一覧

(kintoneで自動生成できるグラフのイメージ)

(kintoneで自動生成できるクロス集計表のイメージ)

これらのグラフは一覧と同じように条件を絞って表示できるため、“今月の自分の対応件数だけをグラフで見る”などといった使い方も可能です。

また、グラフをkintoneのトップページである「ポータル」に表示し、ダッシュボードのように活用するのもおすすめです。

プロセス管理

kintoneの「プロセス管理」は、業務プロセスに沿った進捗管理ができる機能です。

業務の進み具合を“見える化”し、次にやるべきことを明確にすることができます。

たとえば、「申請 → 承認 → 完了」といった業務フローがあるとします。

このような流れの中で、「誰が」「どのタイミングで」「何をできるか」といった処理状況(ステータス)をコントロールできるのがプロセス管理です。

プロセス管理は、ステータスを把握できるだけでも十分に便利ですが、アクセス権や通知と組み合わせることで、業務にフィットした運用が可能になります。

たとえば、ステータスが変更されたタイミングで次の担当者に自動で通知が届くように設定すれば、

「次に誰が動くのか」が明確になり、対応の抜け漏れを防ぐことができます。

さらに、ステータスが「承認済み」になった時点でレコードの編集を制限するようにアクセス権を設定すれば、承認後の内容が誤って変更されるリスクを防ぐことができます。

こうした仕組みは、業務の信頼性を高めるうえでも非常に有効と言えます。

このように、プロセス管理は単体でも便利ですが、アクセス権や通知と組み合わせることで、より確実な業務運用が可能になるでしょう。

カテゴリー機能

意外と知られていないのが「カテゴリー」機能です。

これは、レコードに“分類ラベル”を付けて整理するための機能で、一見シンプルですが、情報の検索性や可視性を高めるうえで非常に役立つ機能です。

たとえば、以下のような使い方が想定できます

- 問い合わせアプリで「製品A」「製品B」「その他」などのカテゴリーを設定

- 案件管理アプリで「重要」「要フォロー」「クレーム対応」などの対応区分を設定

- ・タスク管理アプリで「営業部」「開発部」「サポート部」などの担当部門を設定

また、1つのレコードに対して複数のカテゴリーを付けることも可能です。たとえば“重要”かつ“クレーム対応”といったように、複数視点での分類も可能です。

さらに、カテゴリーはグラフと組み合わせて活用することで、カテゴリーごとの件数をグラフで可視化するなど、情報の整理がより効率的に行えるようになります。

よくある5つの課題とその対処法:それ、標準機能で解決できます!

kintoneを使っていると、「これってどうにかならないの?」という小さな課題に直面することがあります。

実はその多くが、標準機能の工夫で解決可能です。

ここでは、よくある5つの課題とその対処法をご紹介します。

課題①:ルックアップ項目を編集できるようにしたい

kintoneのルックアップ機能では取得した項目を編集することができません。

これはデータの整合性を保つための仕様なのですが、業務上「特定の条件下では編集したい」というニーズも少なくないでしょう。

取得した項目を編集可能にすることは仕様上できないのですが、自動計算フィールドとIF関数を活用することで、編集可能に“見せる”代替案が可能になります。

あくまで「見た目上の上書き」にはなりますが、業務上の柔軟性を確保するには十分な方法です。

ただし、対象の項目が多い場合や独自のルールを実現したい場合は、プラグインやカスタマイズ開発を検討するとよいでしょう。

課題②:レコード作成者だけに編集させたい項目がある

新規レコード作成時に、申請内容や初期設定値など「このフィールドはレコード作成者だけに編集させたい」という要件に直面することはありませんか。

しかし、kintoneの「作成者」フィールドはレコード保存後に自動的に値が入る仕様のため、新規レコード作成時点では「作成者」が未定義となります。

そのため、作成者にだけ編集を許可するようなアクセス制御を、レコード保存前に設定することができません。

このような場合、グループ選択フィールドとアクセス権の設定を活用することで、保存後は編集不可になるという状態を実現できるため、

「作成者しか編集できない」運用が可能になります。

課題③:手動採番で、直前の番号を確認しながら次の採番値を入力したい

業務上、自動採番が適していないケースでは、手動での番号管理が必要になりますが、直前の採番値を確認しながら入力したいというニーズはよくあります。

このような場合、関連レコード一覧機能を活用すると、部署ごとの採番履歴をリアルタイムで確認しながら、重複のない番号を手動で入力することが可能になります。

特に、複数人で同時にレコードを作成するような運用でも、重複禁止設定を行うことで安心して使えるようになるでしょう。

課題④:通知を繰り返し送信したい

kintoneの通知は、1回だけ送信される仕様です。しかし、定期的または複数のタイミングで通知を送りたいという業務ニーズもあると思います。

このような場合、テーブルとリマインダーを組み合わせることで、繰り返し通知を実現することが可能です。

たとえば、契約更新の1か月前・1週間前・前日などを指定するとよいでしょう。

課題⑤:グラフを活用してポータルをダッシュボードのように使いたい

kintoneの「グラフ」や「一覧」機能は、アプリ内だけでなく、「ポータル」に表示することでダッシュボードのように活用することができます。

kintoneを開くたびに最新の情報を確認できるようになるため、効率的に情報にたどり着くことができるでしょう。

標準機能の限界と、カスタマイズ開発の判断ポイント

kintoneの標準機能は非常に多機能で柔軟ですが、すべての業務要件を満たせるわけではありません。

ここでは、標準機能では対応が難しい代表的なケースと、プラグインやカスタマイズ開発を検討すべき判断ポイントについて整理してみましょう。

標準機能では実現が難しい代表的なケース

以下のような業務要件は、標準機能だけでは実現が難しい、または標準機能だけで実現すると運用上の負荷が高くなる代表的なケースとされています。

こうした業務要件に対しては、プラグインやカスタマイズ開発による対応が検討されることがあるようです。

- 複雑な入力制御

例:複数の条件に応じてフィールドの表示・非表示や必須制御を切り替えたい - クロス集計や多軸分析

例:月別×部署別の件数集計、複数アプリをまたいだ集計 - 複雑な帳票出力

例:請求書や契約書など、レイアウトが厳密に決まっている帳票の出力 - 複数アプリ間の同期や一括処理

例:アプリAの更新に応じてアプリBも自動更新したい

プラグイン or カスタマイズ開発の判断基準

kintoneの標準機能で対応できない場合、次の選択肢として「プラグイン」「カスタマイズ開発」などが考えられます。

それぞれに特徴があり、導入のしやすさや柔軟性、保守性などに違いがあるため、状況に応じた選択が求められます。

ここでは、それぞれの特徴や注意点を整理してみましょう。

プラグインの特徴と注意点

プラグインは、あらかじめ各社から提供されているkintone拡張機能を簡単に追加できる仕組みです。

専門的な知識がなくても扱いやすいとされています。

プラグインの特徴:

- インストールと設定のみで利用できるものが多く、比較的手軽に導入できる。

- UIがkintoneに馴染みやすく、ユーザーにとっても違和感が少ない。

- ベンダーによっては、サポートやアップデートが提供されていることが多い。

プラグイン利用に適したケース:

- 同じ機能を複数アプリで使いたい場合

- 業務要件が一般的で、既存のプラグインで対応できそうな場合

- 保守やアップデートを外部に任せたいと考えている場合(※サポートの有無は事前に確認が必要)

プラグイン利用上の注意点:

- 細かい業務要件には対応できないことがあります。

- プラグイン同士の競合や制約が発生する可能性もあるため、事前の検証が推奨されます。

- サポート体制や継続的な提供については、ベンダーごとに異なるため確認が必要です。

カスタマイズ開発の特徴と注意点

カスタマイズ開発より柔軟な対応が可能です。

業務に合わせた独自のロジックやUIを実現したい場合には、こちらが選ばれることもあります。

カスタマイズ開発の特徴:

- 業務に合わせた柔軟な設計が可能で、UIや動作を細かく制御できる。

- 他システムとの連携や、独自の業務ロジックの実装にも対応しやすい。

- プラグインでは実現が難しい細かな要件にも対応できる。

カスタマイズ開発に適したケース:

- 標準機能や既存のプラグインでは対応が難しい独自要件がある場合

- 長期的な運用を前提に、業務に最適化された仕組みを構築したい場合

- 要件の優先度や重要度が高く、一定のコストをかけてでも開発を進めたい場合

カスタマイズ開発の注意点:

- 開発や保守に一定の技術的なスキルが求められます。

- カスタマイズの内容によっては、初期開発費用が高額になることもあります。

- UIやUXに関する大きな変更を加える場合、kintoneのアップデートによって動作に影響が出る可能性があります。

「カスタマイズ開発をしたほうがいい」パターンとは?

以下のようなケースでは、カスタマイズ開発が選ばれることがあるようです。

- 業務に特化した独自のロジックやUIが必要な場合

- プラグインでは対応できない細かな業務要件があり譲れない場合

- 外部システムとの連携が業務上不可欠である場合

- 要件の重要度が高く、一定の開発コストを許容できる場合

このように、カスタマイズ開発は、柔軟性の高い選択肢ではあるものの、導入にあたっては技術的・運用的な観点からの検討が欠かせません。

もしどのように進めるべきか迷われる場合には、kintoneに精通したパートナーに相談してみるのも一つの方法かもしれません。

専門的な視点からのアドバイスを得ることで、より安心して導入を進められることでしょう。

まとめ:まずは“今ある機能”を使いこなすことで、次の改善が見えてくる

kintoneには、多くの標準機能が備わっており、工夫次第でさまざまな業務課題に対応できます。

しかし、日々kintoneを利用する中で「思ったように動かない」「使いづらい」と感じる場面が出てくると、すぐにカスタマイズ開発を検討したくなる気持ちはよく分かります。

ですが、カスタマイズ開発を検討する前に一度立ち止まり、標準機能の活用方法を見直してみてはいかがでしょうか。

今回ご紹介したように、ルックアップやプロセス管理、一覧・グラフなど、見落とされがちな機能にも多くの可能性があります。

ちょっとした設定の工夫で、大きな改善が得られることも少なくありません。

また、カスタマイズ開発には、コストや保守性、中長期的な影響なども含めて慎重な判断が必要です。

特に大規模なカスタマイズ開発では、業務内容の変化や現場での操作の慣れによって、開発した機能が不要になるケースもあるため、

まずは標準機能でどこまで対応できるかを試してみることをおすすめします。

kintoneは、使いながら少しずつ業務に合わせて最適な形に近づけていける、柔軟なプラットフォームです。

まずは“今ある機能”を使いこなし、検討と改善を重ねていく中で、本当に必要なカスタマイズ開発が見えてくるのではないでしょうか。

結果的にはそれが最適な改善につながるかもしれません。

著者

|

クロス・ヘッドはサイボウズ社のコンサルティング&プロダクトパートナーです。

クロス・ヘッドは、サイボウズ社認定のオフィシャルパートナーとして認定されており、2005年以来のサイボウズ社製品の取り扱い実績を有しています。また、サイボウズが設定しているパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report」にてインテグレーション部門2つ星を4年連続受賞。豊富な実績をもとに、様々なお客様ニーズにお応えします。弊社以外で導入されたお客様へのサービス提供も可能です。

※クロス・ヘッドはサイボウズ社のオフィシャルパートナーです。